医疗器械的 “稳”,始于每一个零部件的精准与耐用。当手术机器人的机械臂在 0.1 毫米误差内完成缝合,当核磁共振设备的导轨十年如一日保持微米级定位精度,背后是加工精度与耐用性的双重保障。要让医疗器械零部件达到 “仪器见了都想喊‘稳’” 的境界,需从设备升级、工艺优化、材料适配到全流程质控,构建一套系统化的精度保障体系。

设备精度:筑牢加工的 “基准线”

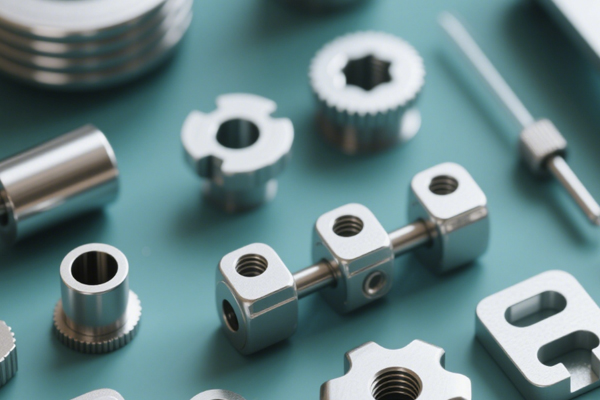

加工设备的自身精度是零部件精度的第一道关卡。对于医疗器械零部件加工,CNC 设备的定位精度需达到 ±0.001 毫米,重复定位精度≤0.0005 毫米,才能满足人工关节、微创手术器械等核心部件的加工需求。超精密主轴的动态跳动误差需控制在 1 微米以内 —— 就像钟表齿轮的完美啮合,主轴的稳定性直接决定刀具切削轨迹的一致性。某品牌五轴加工中心通过采用气浮轴承技术,将主轴转速稳定在 20000 转 / 分钟时,径向跳动控制在 0.5 微米,相当于一根头发丝直径的 1/100,为钛合金颅骨修复体的曲面加工提供了稳定的 “画笔”。

导轨与丝杠作为设备的 “四肢”,其精度直接影响进给稳定性。滚柱导轨的平行度误差需≤0.002 毫米 / 100 毫米,丝杠的螺距累积误差≤0.003 毫米 / 300 毫米。通过激光干涉仪对设备进行实时校准,可将温度变化导致的误差补偿至 0.001 毫米以内 —— 就像给设备装上 “导航系统”,即使环境温度波动 ±5℃,仍能保持加工轨迹的精准。某医疗器械加工厂引入的热误差补偿系统,通过在床身、主轴等关键部位布置 16 个温度传感器,实时计算热变形量并自动修正进给参数,使长轴类零件(如手术器械的细长杆)的加工直线度误差从 0.01 毫米降至 0.005 毫米。

工艺参数:掌控切削的 “平衡术”

切削参数的优化是平衡精度与耐用性的关键。对于 316L 医用不锈钢,采用 “中速低进给” 策略 —— 切削速度 80-100 米 / 分钟、进给量 0.05 毫米 / 转,配合极压乳化液的定向喷射,可减少 30% 的加工硬化层深度。这种参数组合就像用合适的力度切割玻璃,既能保证表面粗糙度 Ra≤0.05 微米,又能避免材料表层产生微裂纹,让骨科螺钉的螺纹在反复拧紧中不易滑丝。而加工 TC4 钛合金时,需采用 “高速轻切削” 模式:主轴转速 15000 转 / 分钟,切削深度控制在 0.1 毫米以内,通过低温冷风(-10℃)冷却,使刀具寿命延长 2 倍,同时避免钛合金因高温产生的氧化层影响生物相容性。

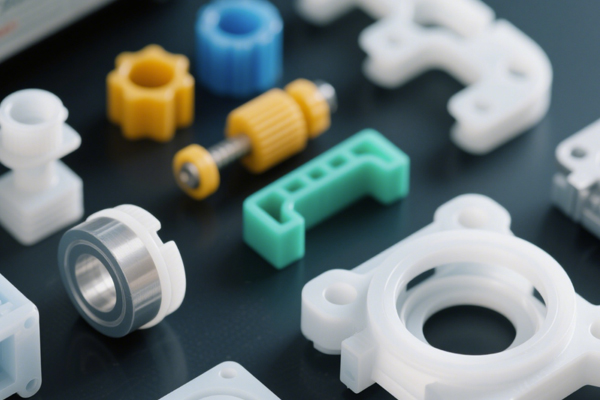

刀具的选择如同外科医生的手术刀,需与材料特性完美匹配。加工陶瓷基复合材料(如人工关节的耐磨衬垫)时,金刚石涂层刀具的硬度需达到 HV3000 以上,刃口圆角半径控制在 5 微米 —— 就像用锋利的钻石切割玻璃,既能保证加工表面的完整性,又能减少材料崩裂。针对 PEEK 聚合物(常用于人工椎间盘),采用超细晶粒硬质合金刀具(刃口锋利度 0.01 毫米),配合油雾润滑,可避免材料融化粘连,使零件的尺寸公差稳定在 ±0.005 毫米,确保植入后与椎体的完美贴合。

材料处理:激活材料的 “潜在韧性”

材料的预处理与热处理工艺,直接影响零部件的最终精度与耐用性。钛合金棒材在加工前需经过 “去应力退火” 处理:在 800℃真空环境中保温 4 小时,以 0.5℃/ 分钟的速度缓慢冷却,将内应力降低 60% 以上。这种处理就像给材料 “松绑”,避免加工后因应力释放导致的变形 —— 某批次颅骨修复体经此工艺处理后,加工完成 24 小时后的变形量从 0.03 毫米降至 0.008 毫米。

对于医用不锈钢零件,“固溶处理 + 时效硬化” 的组合工艺可显著提升其耐磨性。316L 不锈钢在 1050℃水中淬火后,再经 450℃时效处理,其表面硬度从 HV180 提升至 HV280,而冲击韧性保持在 100J/cm² 以上。这种材料性能的优化,让手术器械的钳口在反复夹持操作中,既不会变形,又能保持精准的咬合力。某品牌止血钳经此工艺处理后,使用寿命从 500 次消毒循环延长至 1500 次,仍能保持 0.01 毫米的闭合间隙。

测量与校准:构建精度的 “监测网”

全流程的精密测量是精度的 “守护神”。在粗加工阶段,三坐标测量机需对零件进行 100% 尺寸抽检,其测量精度需达到 ±0.001 毫米,探测误差≤0.5 微米。就像给零件做 “CT 扫描”,每个关键尺寸(如人工关节的球头直径、柄部锥度)都要与设计图纸比对,确保误差在允许范围内。精加工完成后,采用白光干涉仪检测表面微观形貌,能捕捉到纳米级的粗糙度变化 —— 某人工晶状体支架的加工表面经检测,Ra 值稳定在 0.01 微米,相当于镜面光洁度的 10 倍,避免了植入后对眼内组织的摩擦损伤。

在线监测系统的应用实现了 “边加工边校准”。在骨科螺钉的螺纹加工中,激光测径仪每 0.5 秒记录一次中径尺寸,当发现偏差超过 0.002 毫米时,系统自动调整刀具补偿值。这种实时反馈机制就像给加工过程装上 “预警雷达”,使螺纹中径的合格率从 92% 提升至 99.5%。对于批量生产的注射器推杆,机器视觉检测系统可在 0.1 秒内完成对垂直度、端面平整度的检测,识别 0.005 毫米的毛刺,确保每个零件都符合 “零缺陷” 标准。

环境控制:打造精度的 “稳定场”

恒温恒湿的加工环境是精度的 “保鲜箱”。医疗器械加工车间需维持 20±0.5℃的温度(温差每变化 1℃,会导致 0.01 毫米 / 米的热变形)和 50±5% 的相对湿度。通过风管式恒温空调与地板送风系统的协同,车间内任意两点的温度差≤0.3℃,就像给零件加工提供了 “恒温泳池”,避免了环境波动对精度的干扰。某车间在加工核磁共振设备的磁体支架时,通过将环境温度稳定在 20℃,使长度 1.5 米的支架加工后的直线度误差控制在 0.015 毫米以内。

振动隔离则为精密加工筑起 “防波堤”。设备基础采用弹簧 - 阻尼隔振系统,可衰减 90% 以上的外部振动(如远处机床运转、车辆通行产生的振动),使加工区域的振动加速度≤0.01g。在超精密磨削人工关节球面时,这种隔振措施能避免 0.1 微米的振动波纹 —— 就像在平静的湖面划船,刀具的切削轨迹不会因 “波浪” 而偏离。某加工厂通过在地基下布置 60 组隔振器,将设备的振动振幅控制在 0.5 纳米,确保了髋关节假体的球面圆度误差≤2 微米。

当加工设备的精度达到微米级,工艺参数实现 “量体裁衣”,材料性能得到充分激活,再加上全流程的精准监测与稳定环境,医疗器械零部件才能真正实现 “既准又稳”。这种精度不是冰冷的数字,而是手术台上的安全保障,是诊断设备的可靠数据来源,是患者康复的隐形基石。当每一个零件都经得起毫米级的挑剔、万次使用的考验,医疗器械自然会发出 “稳了” 的赞叹 —— 这正是精密加工赋予医疗设备的生命底气。