在医疗健康产业的产业链中,医疗器械配件加工是支撑设备研发与临床应用的核心环节。不同于普通机械加工,医疗器械配件直接关联患者生命安全与治疗效果,其加工过程需兼顾极致精度、生物相容性与合规性,是机械制造领域中技术门槛高、责任要求严的细分赛道。

一、医疗器械配件加工的核心技术要求:以 “微米级精度” 筑牢安全底线

医疗器械配件的尺寸公差与表面质量要求远超常规机械零件。以微创手术器械中的活检钳钳头为例,其刃口锋利度需达到 0.01mm 级,夹持间隙控制在 5μm 以内,若存在微小偏差,可能导致组织取样不准确,影响病理诊断结果。这一特性决定了加工过程必须依赖高精度设备与技术:

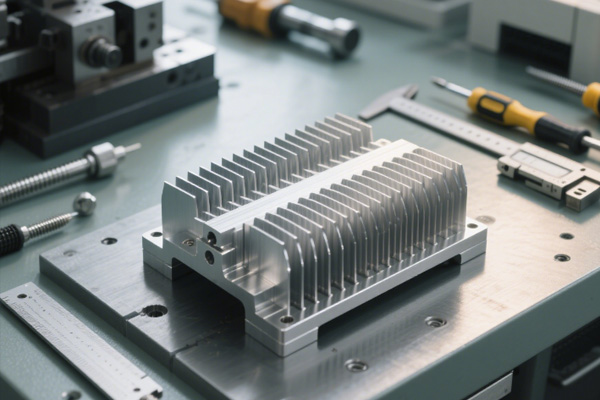

高精度加工设备主导生产:数控车床、五轴加工中心成为主流装备,部分关键工序需搭配激光测量仪、三坐标测量机(CMM)实现实时尺寸监控,确保每一个配件的尺寸偏差不超过 ±0.005mm;

特种加工技术突破材料局限:针对钛合金、医用不锈钢、陶瓷等难加工材料,电火花加工(EDM)、慢走丝切割技术可实现复杂型腔与细微结构的精准成型,例如心脏支架输送系统中的导管接头,需通过慢走丝切割完成 0.1mm 孔径的贯穿加工,且内壁粗糙度需控制在 Ra0.8μm 以下;

微加工技术拓展应用边界:随着微创医疗的发展,微型配件加工需求激增,微铣削、微钻孔技术可加工尺寸小于 1mm 的零件,如胰岛素泵中的流量控制阀芯,其直径仅 0.5mm,需通过专用微刀具与高速主轴(转速达 10 万 r/min)实现稳定切削。

二、材料选择:平衡性能与生物相容性的双重考验

医疗器械配件的材料选择直接影响设备的安全性与使用寿命,加工环节需提前适配材料特性,避免因加工工艺不当破坏材料性能:

医用金属材料加工要点:钛合金因轻量化、耐腐蚀且生物相容性好,广泛用于骨科植入配件(如人工关节假体),但钛合金导热性差、加工硬化严重,需采用专用硬质合金刀具(如 WC-Co 合金刀具),并优化切削参数(切削速度控制在 30-50m/min,进给量 0.05-0.1mm/r),减少加工应力导致的零件变形;

高分子材料加工注意事项:医用 ABS、聚醚醚酮(PEEK)等高分子材料常用于外壳与结构件,加工时易出现热变形与飞边,需通过控制加工温度(如采用风冷系统)、选择锋利的单刃铣刀,确保零件尺寸稳定性;

陶瓷材料加工难点突破:氧化锆陶瓷因高强度、耐磨损,常用于牙科种植体基台,但陶瓷脆性大、易崩裂,需采用金刚石砂轮进行磨削加工,且进给速度需控制在 5-10mm/min,同时搭配冷却系统减少热冲击。

三、工艺创新:从 “批量生产” 到 “定制化” 的转型探索

随着医疗设备向 “精准化”“个性化” 发展,医疗器械配件加工正从传统批量生产向柔性化、定制化转型,工艺创新成为行业竞争核心:

3D 打印技术赋能个性化配件:针对骨科手术中的定制化接骨板,可通过金属 3D 打印技术直接成型,再搭配数控铣削进行表面精加工,既缩短研发周期(从传统 2 周缩短至 3 天),又能根据患者骨骼形态实现精准适配;

自动化生产线提升稳定性:高端监护仪中的传感器外壳等标准化配件,已实现 “加工 - 检测 - 清洗” 全流程自动化,通过机器人上下料、在线视觉检测系统,将产品合格率从 98% 提升至 99.9%,同时降低人工操作带来的污染风险;

绿色加工技术践行可持续发展:在血液透析设备配件加工中,采用干切技术替代传统切削液冷却,减少化学物质对材料的污染,同时通过废料回收系统实现钛合金切屑的循环利用,降低生产成本的同时符合医疗行业环保要求。

四、质量监管:全流程追溯构建信任体系

医疗器械配件加工的每一个环节都需符合《医疗器械监督管理条例》《ISO 13485 医疗器械质量管理体系》等法规要求,质量监管贯穿从原材料到成品的全流程:

原材料溯源:所有原材料需提供材质证明(如医用不锈钢的 ASTM F899 标准认证),并通过光谱分析验证成分,杜绝不合格材料流入生产;

过程管控:关键工序设置 “质量控制点”,例如人工关节柄的热处理工序,需实时记录温度、保温时间等参数,确保零件硬度达到 HRC 30-35 的标准范围;

成品检测:除尺寸与外观检测外,还需进行生物相容性测试(如细胞毒性试验)、无菌性验证,部分植入类配件需通过疲劳寿命测试(如模拟人体运动的 100 万次循环测试),确保长期使用安全性。

医疗器械配件加工是机械制造技术与医疗健康需求深度融合的领域,其发展不仅依赖于高精度加工设备与工艺的创新,更需要企业以 “责任为先” 的态度,严守质量底线。随着人工智能、数字孪生等技术在加工领域的应用,未来医疗器械配件加工将实现 “更高精度、更优性能、更全追溯” 的发展目标,为医疗设备的升级迭代提供坚实支撑,最终守护人类生命健康。